Hochdruckstörung bei Wärmepumpen – kurz erklärt

- Entsteht, wenn die Wärmepumpe ihre Wärme nicht schnell genug an den Heizkreis abgeben kann – der Druck steigt.

- Häufige Auslöser: zu geringer Volumenstrom, Luft im System, verschmutzte Wärmetauscher, geschlossene Ventile, falsche Heizkurve.

- Erste Checks: Heizdruck & Durchfluss prüfen, Thermostate öffnen, Filter/Wärmetauscher reinigen, Außengerät freihalten.

- Volumenstrom-Richtwert: V̇ (m³/h) ≈ 0,86 × Leistung (kW) ÷ ΔT (K) – Beispiel: 10 kW, 5 K ⇒ ~1,72 m³/h.

- Prävention: Hydraulik sauber planen, Schmutz-/Magnetfilter einsetzen, korrekte Heizkurve, regelmäßige Wartung & Monitoring.

Inhaltsverzeichnis

- Was bedeutet eine Hochdruckstörung?

- Symptome & typische Fehlanzeigen

- Häufige Ursachen – kurz & knackig

- Soforthilfe: Schritte für Betreiber

- Was macht der Fachbetrieb?

- Volumenstrom: Formel, Beispiel & Grenzwerte

- Mögliche Schäden bei Ignorieren

- Prävention: Planung, Regelung & Wartung

- Produktempfehlung aus dem Shop

- FAQ

⏱ Geschätzte Lesedauer: 11 Minuten

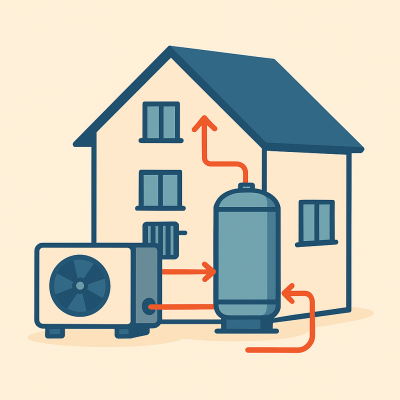

Was bedeutet eine Hochdruckstörung?

Bei einer Hochdruckstörung schaltet die Wärmepumpe ab, weil der Druck im Kältekreis die zulässige Grenze überschreitet. Technisch passiert das, wenn die Wärmeabgabe am Verflüssiger (Kondensator) nicht ausreicht – die erzeugte Wärme staut sich, Kondensation bleibt unvollständig, der Druck steigt. Der Schutzschalter (Pressostat oder Sensor) stoppt den Verdichter, um Schäden zu verhindern.

Symptome & typische Fehlanzeigen

- Anzeige „Hochdruck“, „HP“, „Maximaldruck überschritten“ oder ähnlicher Fehlercode im Reglerdisplay.

- Ungewöhnlich hohe Vorlauftemperaturen, häufige Starts/Stopps (Takten), heißes Gehäuse an Leitungen des Verflüssigers.

- Bei Luft/Wasser-WP: lauter Lüfter, Wärmestau durch Einhausung oder zu geringen Abstand.

- Abschaltung besonders im Warmwasserbetrieb (Volllast) oder bei hoher Außentemperatur.

Häufige Ursachen – kurz & knackig

- Zu geringer Volumenstrom: falsche Pumpenstufe, geschlossene Ventile, zu viele Thermostatventile zu, hydraulischer Abgleich fehlt.

- Luft/Verschlammung: Luftblasen oder Magnetit/Schlamm im Heizkreis, zugesetzte Siebe/Filter, verschmutzter Plattenwärmetauscher.

- Falsche Einstellungen: zu steile Heizkurve, zu hohe WW-Solltemperatur, ungünstige Grenzwerte.

- Verblockte Luftseite (Luft-WP): verschmutzte Lamellen, Laub/Flusen, Einhausung/zu wenig Abstand, Lüfterdefekt.

- Sensorik/Peripherie: verrutschter Speicherfühler, defekter Durchflusssensor, fehlerhaftes Zonenventil/Rückschlagklappe.

Soforthilfe: Schritte für Betreiber

Wichtig: Keine Eingriffe am Kältekreis (Kältemittel) – das ist Sache des Fachbetriebs.

🔍 Interaktiver Assistent zur Fehlerbehebung

Nutze diesen Schritt-für-Schritt-Assistenten, um die Ursache der Hochdruckstörung zu finden und gezielt zu beheben:

- Heizdruck prüfen: i. d. R. 1,5–1,8 bar im kalten Zustand (Herstellerangaben beachten). Bei zu niedrigem Druck fachgerecht nachfüllen.

- Durchfluss sichern: Alle Thermostatventile öffnen, Mischer/Absperrungen checken, ggf. Heizkreispumpe höher stellen.

- Filter & Wärmetauscher reinigen: Schmutzfänger säubern; bei Luft-WP Lamellen vorsichtig von Flusen/Laub befreien.

- Außengerät freihalten: Mindestabstände einhalten, keine Einhausung ohne geprüfte Luftführung.

- Regelung prüfen: Heizkurve etwas abflachen, Warmwasser-Soll temporär senken und Verhalten beobachten.

Wichtig: Keine Eingriffe am Kältekreis (Kältemittel) – das ist Sache des Fachbetriebs.

Was macht der Fachbetrieb?

- Hydraulik-Check & Messung: Volumenstrom messen, Differenzdrücke/ΔT prüfen, Pumpe dimensionieren/parametrieren.

- Sensorik/Peripherie: Durchflusssensor, Fühlerposition, Zonenventile, Rückschlagklappen testen.

- Wärmeübertrager: Plattenwärmetauscher spülen/chemisch reinigen (bei Fouling), Filterkonzept prüfen.

- Kältekreis (Split/Fehlerverdacht): Drücke/Superheat/Subcooling prüfen, nur durch zertifizierten Kältetechniker.

Volumenstrom: Formel, Beispiel & Grenzwerte

Damit die Wärmepumpe ihre Leistung abführen kann, braucht der Verflüssiger einen Mindestdurchfluss. Näherungsformel für Wasser:

V̇ (m³/h) ≈ 0,86 × P (kW) ÷ ΔT (K)

Beispiel: 10 kW bei ΔT = 5 K ⇒ V̇ ≈ 0,86 × 10 ÷ 5 = 1,72 m³/h.

(Herkunft: Q = m·c·ΔT; umgestellt auf Volumenstrom mit c≈4,19 kJ/kgK, ρ≈1000 kg/m³.)

| Betriebsfall | Leistung | ΔT | Erforderlicher V̇ (ca.) |

|---|---|---|---|

| Heizbetrieb (modulierend) | 6 kW | 5 K | ~1,03 m³/h |

| Warmwasser (Volllast) | 10 kW | 5 K | ~1,72 m³/h |

| Heizbetrieb (höhere Spreizung) | 10 kW | 7 K | ~1,23 m³/h |

Tipp: Bei wiederkehrenden Grenzwertmeldungen ΔT verkleinern (Hydraulik optimieren), Durchfluss prüfen und Filterzustand kontrollieren.

Mögliche Schäden bei Ignorieren

- Kompressorstress & Ausfall: hohe Kondensationsdrücke erhöhen Stromaufnahme und Temperatur.

- Leckagen/Materialermüdung: Dichtungen, Lötstellen, Leitungen werden ungewöhnlich belastet.

- Effizienzverlust: COP sinkt bereits vor der Abschaltung spürbar.

- Lockout/Heizungsausfall: wiederholte Störungen führen zum Sperrmodus – im Winter riskant.

Prävention: Planung, Regelung & Wartung

- Hydraulik sauber planen: Heizflächen auf niedrige Vorlauftemperaturen auslegen; ausreichenden Volumenstrom sicherstellen.

- Filterkonzept: Schmutzfänger + Magnetfilter gegen Magnetit/Schlamm einplanen, v. a. in Bestandsanlagen.

- Regelung & Monitoring: Heizkurve passend, Durchfluss-/ΔT-Anzeige nutzen, Wartungsintervalle einhalten.

- Außengerät-Luftführung (Luft/Wasser): Mindestabstände einhalten, Lamellen sauber halten, keine ungetestete Einhausung.

- Tools: Für Hydraulikfragen helfen interne Ressourcen wie der Ratgeberbereich und der Puffer-Rechner.

Produktempfehlung aus dem Shop

IVAR DirtSTOP® XL 1¼″ Magnetfilter – schützt Wärmepumpen & Heizkreise vor Magnetit/Schlamm, senkt Druckverluste und hält Wärmetauscher sauber.

- 3-fach Wirkung: Zyklon + Doppelmagnet + Edelstahlsieb

- Sehr geringer Druckverlust, drehbares T-Fitting, einfache Reinigung

- Ideal im Rücklauf vor der Wärmepumpe

FAQ

Was bedeutet „Hochdruckstörung“ konkret?

Der Druck auf der Heißgas-/Kondensationsseite übersteigt den zulässigen Grenzwert. Die Steuerung stoppt den Verdichter zum Schutz.

Darf die Anlage weiterlaufen, wenn die Störung sporadisch auftritt?

Nein. Ursache finden und beheben – wiederkehrende Hochdruckabschaltungen schädigen die Anlage.

Warum tritt die Störung oft im Warmwasserbetrieb auf?

Hier läuft die WP mit hoher Leistung; fehlt Durchfluss oder ist der Wärmetauscher verschmutzt, steigt der Druck besonders schnell.

Hilft ein Pufferspeicher gegen Hochdruckstörung?

Er kann den Mindestvolumenstrom stabilisieren. Entscheidend ist aber die Gesamthydraulik (Pumpen, Ventile, Abgleich, saubere Filter).

Was ist der Unterschied zu einer Niederdruckstörung?

Niederdruck weist eher auf Probleme an der Wärmequelle (Verdampferseite) hin; Hochdruck betrifft die Wärmeabgabe (Verflüssiger/Heizkreis).

Welche ΔT ist sinnvoll?

Typisch 5–7 K im Heizbetrieb. Geringere ΔT erhöht den Volumenstrombedarf, verhindert aber Wärmestau am Kondensator.

Kann eine Einhausung des Außengeräts die Ursache sein?

Ja. Schlechte Luftführung erzeugt Wärmestau. Mindestabstände einhalten und Lamellen/Lüfter sauber halten.

Welche Kosten sind zu erwarten?

Von „0 €“ (Filterreinigung, Heizkurve) bis zu Ersatz von Pumpe/Wärmetauscher. Frühzeitige Diagnose minimiert Kosten.