Pufferspeicher bei Wärmepumpen – einfach erklärt

- Zu große Speicher verursachen unnötige Investitions- und Betriebskosten.

- Praxisrichtwerte: monovalent 20–30 l/kW, bivalent 40–50 l/kW.

- Normen geben oft konservative Werte – moderne Technik erlaubt kleinere Speicher.

- Heizsystem, EVU-Sperrzeiten und Regelstrategie bestimmen die optimale Größe.

- Systemintegration mit Speicher, PV und smarter Steuerung steigert Effizienz.

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung: Warum die Speichergröße so wichtig ist

- Technik: Wie ein Pufferspeicher arbeitet

- Normen vs. moderne Praxis

- Praxisergebnisse & Beispielrechnungen

- Monovalent, bivalent & EVU-Sperre im Vergleich

- Systemintegration & smarte Nutzung

- Wirtschaftlichkeit & Langzeitbetrachtung

- Zielgruppen & Anwendungsszenarien

- Produktempfehlung

- FAQ

⏱ Geschätzte Lesedauer: 13 Minuten

Einleitung: Warum die Speichergröße so wichtig ist

Pufferspeicher sind in vielen Wärmepumpensystemen unverzichtbar – aber nur in der richtigen Größe. Ein zu großer Speicher bedeutet höhere Investitionskosten, mehr Platzbedarf und steigende Wärmeverluste. Ein zu kleiner Speicher kann dagegen zu häufigem Takten, höherem Verschleiß und sinkender Effizienz führen. Das Ziel: Ein Speicher, der den Betrieb stabilisiert, aber nicht überdimensioniert ist.

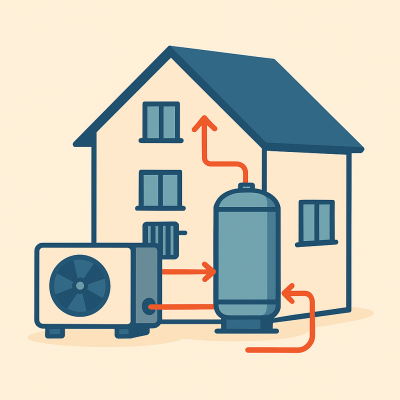

Technik: Wie ein Pufferspeicher arbeitet

Ein Pufferspeicher erfüllt mehrere Aufgaben:

- Hydraulische Entkopplung von Wärmeerzeuger und Heizkreisen

- Reduzierung der Taktrate – vor allem bei nicht-modulierenden Wärmepumpen

- Speicherung von Überschusswärme bei PV-Überschuss oder in Sperrzeiten

- Lastspitzen-Abdeckung bei plötzlichem Wärmebedarf

Funktionsprinzip: Wärme wird über einen Wärmetauscher oder direkt im Speicherwasser bevorratet. Je nach Speicherart unterscheidet man:

- Heizwasser-Pufferspeicher (nur für Heizung)

- Kombispeicher (Heizung + Warmwasser in einem Behälter)

- Schichtenspeicher (optimierte Temperaturschichtung für höhere Effizienz)

Normen vs. moderne Praxis

Ältere Richtlinien wie VDI 4645 oder DIN EN 15450 gehen oft von festen Mindestvolumina aus, die für heutige modulierende Wärmepumpen überdimensioniert sind.

Beispiel:

- DIN EN 15450 empfiehlt teils über 50 l/kW – gedacht für On/Off-Geräte

- In der Praxis reichen heute bei modulierenden Geräten oft 20–30 l/kW (monovalent)

Grund für die Abweichung:

- Modulierende Verdichter passen ihre Leistung an, benötigen weniger Puffer

- Intelligente Regelungen verhindern Takten ohne große Speicher

- Effizientere Dämmungen reduzieren Speicherverluste

Praxisergebnisse & Beispielrechnungen

Beispielrechnung: EFH mit 8 kW Heizlast, monovalent, modulierende Wärmepumpe

- Empfehlung: 8 kW × 25 l/kW = 200 Liter Pufferspeicher

- Jahresverluste bei 200 l, Dämmstärke 100 mm: ca. 200 kWh/a

- Bei 500 l Speicher wären es ~ 500 kWh/a → Mehrkosten ~ 100 €/Jahr (bei 0,20 €/kWh)

Simulationsergebnisse (Modelica):

- Monovalent: 20–30 l/kW optimal

- Bivalent: 40–50 l/kW

- Über 80 l/kW → keine Effizienzsteigerung, aber höhere Verluste

Monovalent, bivalent & EVU-Sperre im Vergleich

| Betriebsart | Richtwert l/kW | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Monovalent | 20–30 | nur Wärmepumpe, modulierend bevorzugt |

| Bivalent | 40–50 | Zusatzkessel erforderlich |

| Mit EVU-Sperre | +10–20 % | Überbrückung von Abschaltzeiten |

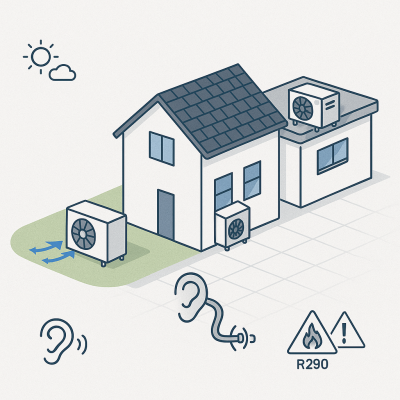

Systemintegration & smarte Nutzung

- Fußbodenheizung: Hohe Speichermasse im Estrich → weniger Puffervolumen nötig

- Radiatoren: Geringere Wassermenge → größerer Puffer vorteilhaft

- PV-Überschussnutzung: Speicher kann gezielt auf höhere Temperaturen geladen werden

- Solarthermie: Kombispeicher nötig, um Solarwärme einzuspeisen

- Smart Home Integration: Optimierung der Ladezyklen nach Stromtarifen und Wetterprognose

Wirtschaftlichkeit & Langzeitbetrachtung

Ein überdimensionierter Speicher:

- Investition: +200–500 € Materialkosten

- Verluste: bis zu +300 kWh/a → 30–100 € Mehrkosten jährlich

- Amortisation: Über 10 Jahre kann ein zu großer Speicher 1.000 € und mehr kosten

Optimal ausgelegte Speicher sparen also nicht nur Energie, sondern auch bares Geld.

Zielgruppen & Anwendungsszenarien

- Neubau mit modulierender WP: kleiner Speicher oder ganz ohne Puffer

- Altbau mit Radiatoren: mittleres bis großes Puffervolumen

- Mit EVU-Sperre: Speicher zum Überbrücken dimensionieren

- Mit Solarthermie: Kombispeicher mit Schichtladeeinrichtung

Produktempfehlung

Unsere Empfehlung: Heizkraft Silo PSS 500 l Pufferspeicher – geringe Verluste, flexible Anschlüsse, kompakte Bauweise, ideal für bivalente Systeme oder EVU-Sperrzeiten.

FAQ

Wann ist ein Pufferspeicher nötig?

Bei mehreren Wärmeerzeugern, EVU-Sperrzeiten oder wenn das Heizsystem wenig Wasservolumen hat.

Wie berechnet man die optimale Größe?

Anhand der Heizlast (kW) × Richtwert in l/kW, angepasst an Betriebsart und Heizsystem.

Was ist eine EVU-Sperre?

Geplante Abschaltung durch den Netzbetreiber, meist 1–3 h pro Tag.

Kann ich den Speicher bei einer modulierenden WP weglassen?

Ja, wenn Heizsystem und Hydraulik darauf ausgelegt sind.

Wie beeinflusst die Dämmung die Verluste?

Jede zusätzliche Dämmstärke reduziert die Verluste deutlich – Klasse C oder besser ist empfehlenswert.

Wie wirkt sich ein zu großer Speicher aus?

Mehr Verluste, längere Aufheizzeiten, höhere Kosten.

Kann ein Speicher PV-Überschuss aufnehmen?

Ja, durch gezieltes Anheben der Speichertemperatur.

Wie lange hält ein Pufferspeicher?

Bei guter Wasserqualität 20–30 Jahre.