Zu geringer Durchfluss bei Wärmepumpen – das Wichtigste vorab

- Ein zu niedriger Volumenstrom führt zu Temperaturproblemen, Effizienzverlusten und Störungen.

- Plattenwärmetauscher sind besonders gefährdet – Frost- und Korrosionsschäden sind möglich.

- Im Abtaumodus ist der Mindestdurchfluss entscheidend, um Vereisung und Fehlermeldungen zu vermeiden.

- Langfristig drohen höhere Stromkosten, Takten, Kompressorschäden und Garantieverlust.

- Empfohlene Maßnahmen: Pufferspeicher, hydraulische Entkopplung, regelmäßige Wartung und Monitoring.

Inhaltsverzeichnis

- Grundlagen des Problems

- Risiken für den Wärmeaustauscher

- Abtaumodus-Problematik

- Risiken speziell für den Plattenwärmetauscher

- Folgeschäden und wirtschaftliche Konsequenzen

- Praxisorientierte Lösungsansätze

- Expertenmeinungen und Herstellerempfehlungen

- Beispiele und Fallstudien

- Fazit

- Quellenangaben

1. Grundlagen des Problems

Ein ausreichender Wasserdurchfluss ist essenziell für den effizienten Betrieb von Wärmepumpen. Fließt zu wenig Wasser durch den Wärmetauscher, steigt die Temperaturspreizung (Delta T) zwischen Vorlauf und Rücklauf stark an, da eine kleinere Wassermenge die gleiche Wärmemenge aufnehmen muss. Dies bedeutet, dass der Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Wärmesenke größer wird. Ein größerer Hub zwingt den Kompressor zu höherem Druckaufbau, was den COP (Coefficient of Performance) verschlechtert. Als Faustregel gilt: Eine Verringerung des Temperaturhubs um 1 K verbessert den COP um etwa 2,5 % – umgekehrt führt eine höhere Spreizung (durch geringeren Durchfluss) zu einem entsprechend niedrigeren COP und einem ineffizienteren Betrieb.

Bei zu geringem Volumenstrom können zudem Regelungsprobleme auftreten. Moderne Wärmepumpen besitzen meist Durchfluss- oder Differenzdrucksensoren, die den Mindestfluss überwachen. Wird dieser Untersollwert unterschritten, schaltet die Anlage ab oder geht auf Störung, um Schäden zu vermeiden. In der Praxis kann es daher passieren, dass eine Wärmepumpe bei zu wenig Durchsatz gar nicht erst anläuft und eine Störungsmeldung ausgibt. Insgesamt erfordert eine niedrige Systemtemperaturspreizung einen höheren Massenstrom, um die benötigte Heizleistung zu übertragen. Aus diesen Gründen geben Hersteller für jede Wärmepumpe einen minimal erforderlichen Volumenstrom an, der für den sicheren und effizienten Betrieb nicht unterschritten werden darf.

2. Risiken für den Wärmeaustauscher

Ein dauerhaft oder öfter zu geringer Durchfluss belastet vor allem die Wärmetauscherkomponenten der Wärmepumpe. Wenn zu wenig Wasser durch den Verdampfer (bei Monoblocks außen) oder den Kondensator (innenseitig) strömt, wird die Wärme nicht ausreichend abgeführt. Die Folge sind ungünstige Temperaturbedingungen im Kältekreis: Im Extremfall verdampft das Kältemittel mangels Wärmeübergang nicht vollständig, und der Kompressor würde Flüssigkeit ansaugen. Um das zu verhindern, lösen Wärmepumpen eine Niederdruckstörung aus, wenn nicht genug Wärme in den Verdampfer übergeht. Eine niedrige Verdampfungstemperatur durch fehlenden Wärmeeintrag kann also direkt eine Schutzabschaltung provozieren, bevor größerer Schaden entsteht.

Physikalisch führt geringer Volumenstrom auch zu lokal niedrigeren Temperaturen im Wärmetauscher. Bei Luft-Wärmepumpen kann der Verdampfer stärker unterkühlen, was verstärkte Vereisung begünstigt (siehe Abschnitt 3). Zudem bedeutet weniger Strömung auch weniger Konvektion und damit ein höheres Risiko von Hot Spots oder ungleichmäßiger Temperaturanströmung am Verflüssiger/Kondensator. Hersteller warnen ausdrücklich, dass zu geringe Durchflussmengen „an der Hydraulik Schaden anrichten“ können[1]. Dies umfasst etwa Spannungen im Rohrsystem durch ungleichmäßige Erwärmung oder Überhitzung von Teilen des Wärmetauschers bei schlechter Wärmeabfuhr. In Summe drohen also Materialbelastungen: Lötstellen, Kupferrohre oder Lamellen können durch permanente Temperaturwechsel und Extremwerte geschwächt werden. Langfristig steigt so die Gefahr von Leckagen oder einem vorzeitigen Ausfall des Wärmetauschers.

3. Abtaumodus-Problematik

Besonders kritisch macht sich ein zu niedriger Durchfluss im Abtau-Modus (Defrost) bemerkbar. Im Heizbetrieb einer Luftwärmepumpe vereist der Verdampfer bei frostigen Temperaturen mit der Zeit und muss regelmäßig abgetaut werden. Während des Abtauvorgangs kehrt die Wärmepumpe den Prozess um und leitet heiße Kältemitteldämpfe in den Vereiser, wodurch dieser erwärmt und vom Eis befreit wird. Hierbei ist ein ausreichender Wasserdurchfluss nötig, um die beim Abtauen entstehende Kälte auf der Heizwasserseite aufzunehmen und wegzuführen. Die interne Steuerung vieler Geräte erhöht deshalb während des Abtauens die Pumpenleistung auf Maximalwert.

Wird der benötigte Volumenstrom nicht erreicht, dauert der Abtauvorgang länger oder bricht ab – schlimmstenfalls kann der Verdampfer unvollständig vom Eis befreit bleiben. Praktisch melden manche Wärmepumpen explizit Fehlercodes, wenn der Volumenstrom im Abtaubetrieb zu gering ist. So ist beispielsweise bei der Wolf CHA-Monoblockserie ein Fehler “119 Abtauvolumenstrom zu gering” bekannt. Im konkreten Fall trat die Störung bei ca. 26 L/min Durchfluss auf, während laut Datenblatt mindestens 25 L/min gefordert waren – hier bewegte man sich also an der Untergrenze. Die Wolf-Anlage reagierte konsequent und stoppte den Betrieb, bis der Fehler behoben war. Dies zeigt, dass Hersteller empfindlich auf Unterschreitung des Mindestflusses im Abtaubetrieb reagieren, um Gefahren vorzubeugen.

Ein zu niedriger Durchfluss kann nämlich dazu führen, dass der Verdampfer nicht vollständig eisfrei wird und nach dem Abtauen sofort wieder vereist. Im schlimmsten Fall drohen Vereisung bis in den Ventilator, Frostschäden am Verdampfer und stark verminderte Betriebssicherheit im Winter. Die Wärmepumpe verliert dann Heizleistung oder fällt ganz aus. Es ist daher entscheidend, dass speziell im Abtaubetrieb alle Ventile geöffnet sind, genügend Heizkreise Durchsatz bieten oder ein Puffer den erforderlichen Volumenstrom bereitstellt.

4. Risiken speziell für den Plattenwärmetauscher

Monoblock-Wärmepumpen verwenden häufig Plattenwärmetauscher (PWT) als Kondensator oder Verdampfer. Bei diesen Wärmetauschern spielt die Strömungsgeschwindigkeit im Inneren eine große Rolle für ihre Sauberkeit und Lebensdauer. Geringe Durchflussraten bedeuten oft laminare Strömung mit wenig turbulenter Durchmischung. Dadurch können sich Ablagerungen (Fouling) leichter an den Platten absetzen, weil der selbstreinigende Effekt der Turbulenz fehlt. Typische Fouling-Mechanismen sind Kalkabscheidung, Schmutz- und Schlammablagerungen oder sogar Biofilme. Diese Ablagerungen wirken wie eine Dämmung, verschlechtern den Wärmeübergang und erhöhen den Druckverlust. Zudem können bei sehr niedrigem Fluss Luftblasen im System nicht ausreichend mitgerissen werden, was Korrosion fördert. Eine zu geringe Strömung „demotiviert“ das System gewissermaßen: Es kann zu Lokalkorrosion an den Platten kommen, weil aggressive Wasserbestandteile länger an derselben Stelle verweilen und schädigen. Somit erhöht ein dauerhaft geringer Volumenstrom das Risiko von Korrosion und Verschlammung im Plattenwärmetauscher erheblich.

Zu unterscheiden ist zwischen gelöteten und geschraubten (mit Dichtungen versehenen) Plattenwärmetauschern:

- Gelötete PWT sind kompakter und in Wärmepumpen üblich; sie sind jedoch empfindlicher bei Frost, da sie keine elastischen Elemente haben. Wenn Wasser darin einfriert, führt die Eisausdehnung praktisch immer zum Reißen der Kupferlötstellen oder Edelstahlplatten – eine Reparatur ist meist unmöglich, ein Austausch teuer. Außerdem lassen sie sich nicht öffnen, sodass bei Verschmutzungen nur chemische Reinigungen oder Austausch helfen.

- Geschraubte PWT (mit Gummidichtungen zwischen den Platten) findet man eher in großen Anlagen oder Zusatzwärmetauschern. Sie sind etwas unempfindlicher gegen Vereisung, weil im Extremfall eine Dichtung nachgeben kann, bevor Metall reißt. Zudem können sie zur Reinigung auseinandergebaut werden. Allerdings sind sie teurer, größer und die Dichtungen selbst können Alterung oder chemischen Einflüssen unterliegen.

Ein weiterer Aspekt ist die richtige Strömungsgeschwindigkeit innerhalb des PWT. Hersteller wie SWEP betonen, dass eine ausreichend hohe Geschwindigkeit bzw. ein gewisses Minimum an turbulenter Strömung erforderlich ist, um Fouling zu minimieren. Gerät das Wasser bei zu geringem Durchsatz in einen Schleichstrom, entstehen Ablagerungsschichten, die man später nur schwer wieder entfernen kann. Insgesamt lässt sich sagen: Niedrige Durchflussraten erhöhen das Fouling- und Korrosionsrisiko im Plattenwärmetauscher, was auf Dauer die Effizienz mindert und sogar zu Undichtigkeiten führen kann. Daher sollte die vom Hersteller vorgegebene minimale Durchflussgeschwindigkeit stets eingehalten werden, um Ablagerungen vorzubeugen.

5. Folgeschäden und wirtschaftliche Konsequenzen

Ein dauerhaft unzureichender Durchfluss kann eine Kaskade von Folgeschäden nach sich ziehen. Zunächst muss die Umwälzpumpe häufiger auf höherer Stufe laufen, um überhaupt genug Wärme zu verteilen – was deren Verschleiß und den Stromverbrauch erhöht. Gleichzeitig läuft der Kompressor der Wärmepumpe durch die schlechtere Wärmeabgabe oft länger und unter ungünstigeren Bedingungen (höherer Druck, häufigeres Takten). Dies kann seine Lebensdauer verkürzen. Wenn durch zu geringen Durchfluss Wärmetauscher verschmutzen oder korrodieren, sinkt die Effizienz weiter, was die Heizkosten für den Betreiber erhöht. Wird nichts unternommen, können im Laufe der Zeit teure Schäden entstehen: Vom Pumpendefekt über Durchrosten des Wärmetauschers bis hin zum Kompressorschaden infolge von wiederholten Störungen.

Die finanziellen Auswirkungen solcher Probleme sind erheblich. Ein extremes Beispiel ist ein Frostschaden am Plattenwärmetauscher: Hier kann innerhalb kürzester Zeit ein hoher wirtschaftlicher Schaden entstehen. In einem Praxisfall erlitt eine fast neue Pool-Wärmepumpe nach unsachgemäßer Winterstilllegung einen Frostbruch am Wärmetauscher – der Ersatz dieses Wärmetauschers sollte rund 900 € kosten. Hersteller schließen Frostschäden durch unzureichenden Durchfluss oder fehlende Frostschutzmaßnahmen auch explizit von ihren Garantien aus (d.h. der Betreiber bleibt auf den Kosten sitzen). So heißt es in einer Wärmepumpen-Anleitung: „Im Wärmetauscher der Pumpe darf sich kein Wasser befinden. Eventuelle Schäden des Wärmetauschers durch Frost werden durch die Garantie nicht abgedeckt.“ Neben den direkten Reparaturkosten können indirekt auch höhere Stromkosten durch ineffizienten Betrieb anfallen, die über Jahre ins Geld gehen.

Wird der Mindestdurchfluss missachtet, droht zudem Taktbetrieb der Wärmepumpe (häufiges Ein- und Ausschalten), weil das Gerät mangels Wasserumlauf schnell die Solltemperatur erreicht und wieder abschaltet. Dieses ständige Takten erhöht den Verschleiß und kann im schlimmsten Fall zum Verlust von Förderansprüchen oder Garantie führen, falls Installationsrichtlinien (z. B. Einbau eines Pufferspeichers) nicht eingehalten wurden. Zusammengefasst: Die Nichtbeachtung der Mindest-Durchflussmenge kann hohe wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen – von steigenden Betriebs- und Wartungskosten bis hin zum Totalausfall teuren Komponenten.

6. Praxisorientierte Lösungsansätze

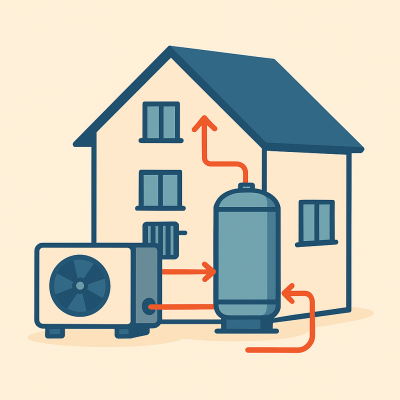

Um die beschriebenen Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen, gibt es eine Reihe konstruktiver und betriebstechnischer Maßnahmen, die den Volumenstrom stabilisieren und erhöhen. Ein bewährter Ansatz ist der Einbau eines Pufferspeichers zur hydraulischen Weiche. Dieser wird zwischen Wärmepumpe (Erzeugerkreis) und Heizkreisen (Verbraucherkreis) geschaltet. Der Pufferspeicher sorgt dafür, dass im Wärmepumpenkreis stets ein Mindestvolumenstrom zirkulieren kann, unabhängig davon, wie viele Heizkreise gerade Wärme abnehmen. Er entkoppelt die Volumenströme und verhindert, dass bei gedrosselten Thermostatventilen die Durchflussmenge durch die WP zu stark absinkt. Viele Hersteller und der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) empfehlen daher bei Monoblock-Geräten einen Pufferspeicher oder zumindest ausreichende Wasserinhalte, um einen Mindestumlauf sicherzustellen.

Alternativ oder ergänzend kann ein Überströmventil in die Heizungsleitung eingebaut werden: Dies lässt ab einem bestimmten Druck (bei kleinem Durchfluss in den Heizkreisen) einen Bypass auf und leitet Wasser zurück zur Wärmepumpe, sodass diese weiterhin „durchspült“ wird und nicht taktet. Auch die Dimensionierung der Rohrleitungen und Pumpen ist wichtig. Ausreichend große Rohrquerschnitte und kurze Leitungswege halten den Strömungswiderstand niedrig, damit die Umwälzpumpe den geforderten Volumenstrom überhaupt liefern kann. Falls die interne Pumpe der Wärmepumpe nicht leistungsstark genug ist, kann eine externe Ladepumpe im Heizkreis oder eine höhere Pumpenstufe Abhilfe schaffen. Wichtig ist außerdem der hydraulische Abgleich aller Heizflächen: Sind alle Heizkreise richtig eingestellt, fließt durch jeden Kreis die berechnete Wassermenge, und es kommt nicht zu Kurzschlüssen oder Abregelungen, die den Gesamtdurchfluss reduzieren.

In der Praxis sollte man sicherstellen, dass selbst bei geringem Heizbedarf (etwa wenn viele Thermostatköpfe schließen) ein Mindestumlauf gewährleistet ist – etwa durch einen kleinen konstant durchströmten Heizkreis (Badheizkörper) oder die erwähnte Bypassleitung. Zur präventiven Kontrolle bieten moderne Wärmepumpensteuerungen vielfältige Möglichkeiten. Viele Geräte zeigen den aktuellen Volumenstrom oder die Temperaturdifferenzen an – diese sollte der Betreiber im Auge behalten. Eine ungewöhnlich hohe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf (bei gleichzeitig niedriger Wärmepumpen-Leistung) kann ein Indiz für zu wenig Durchfluss sein. Hier kann man gegensteuern, z. B. Pumpendrehzahl erhöhen oder Ventile öffnen. Außerdem sollten Filter und Schmutzfänger regelmäßig gereinigt werden. Wie im Wolf-Beispiel gesehen, lag die Abtaustörung an einem zugesetzten Sieb im Plattenwärmetauscher: Die einfache Reinigung der beiden Schmutzfänger im Heizkreis genügte, um den Durchfluss wieder zu steigern. Somit gehören regelmäßige Wartung (Filter spülen, Magnetitabscheider kontrollieren) zu den wichtigsten Maßnahmen, um einen guten Durchfluss zu sichern.

Ergänzend kann man elektronische Durchflusssensoren oder Differenzdruckwächter nachrüsten, die Alarm schlagen, falls die Durchflussmenge unter einen kritischen Wert fällt. Manche Wärmepumpen bieten auch Softwarelösungen (z. B. Pumpensteuerung nach Delta T), welche die Pumpenleistung dynamisch so anpassen, dass eine Ziel-Spreizung eingehalten wird – damit wird automatisch mehr gepumpt, wenn Kreise schließen. Nicht zuletzt sollten Betreiber in Frostperioden gewisse Verhaltensregeln beachten: Wird die Wärmepumpe mit stromlinientarifbedingten Abschaltzeiten betrieben (einige Versorger schalten WP zeitweise ab), muss dafür gesorgt sein, dass in dieser Zeit entweder die Pumpe weiterläuft oder das Gerät entleert wird. Ansonsten kann längeres Stillstehen bei Minusgraden zu Einfrieren führen. Abhilfe schaffen z. B. Notstrom für die Umwälzpumpe oder automatische Frostschutzventile, die das Wasser bei Stromausfall ablassen. Insgesamt gilt: Planung und Betrieb der Anlage sollten immer den Mindestvolumenstrom im Blick haben. Mit hydraulischer Entkopplung, richtig eingestellter Pumpentechnik und kontinuierlichem Monitoring lässt sich das Risiko durch zu geringen Durchfluss deutlich reduzieren.

7. Expertenmeinungen und Herstellerempfehlungen

Fachleute und Hersteller weisen immer wieder auf die Bedeutung des Mindestvolumenstroms hin. Viele Herstellerangaben listen eine konkrete Durchflussmenge, die mindestens erreicht werden muss. Zum Beispiel nennt Panasonic für seine Aquarea Monoblock-Geräte (Generation J) in den technischen Daten ca. 14 L/min als Volumenstrom, der für die Nennleistung benötigt wird. Intern überwacht ein Flow-Sensor den Normalbereich und löst bei Unterschreitung (Fehlercode H62) Alarm aus – bei der 5 kW Aquarea liegt dieser absolute Minimalwert bei etwa 7 L/min. Mitsubishi Electric gibt in seinen Planungshandbüchern ebenfalls Mindestdurchflüsse an; eine 11 kW Zubadan-Luftwärmepumpe benötigt z. B. rund 2,4 m³/h (40 L/min) im Heizkreis, damit sie die volle Leistung ohne Störung erbringen kann. Wird dieser Wert unterschritten, treten sofort Effizienzverluste und möglicher Fehlerschutz auf.

Wolf empfiehlt bei seinen CHA-Monoblocks zwei Schmutzfänger zu installieren und sauber zu halten, um stets genügend Fluss im Abtaubetrieb zu sichern. Und Chofu (japanischer Hersteller von Monoblocks) warnt unmissverständlich: „Das Durchflussvolumen sollte nicht unter X L/min sein. Eine zu geringe Durchflussmenge kann an der Hydraulik Schaden anrichten.“ (je nach Modell z.B. 10 L/min bei 12 kW-Geräten)[1]. Solche Hinweise verdeutlichen, dass die Einhaltung der Durchfluss-Vorgaben integraler Bestandteil der Herstellergarantie und Betriebsstrategie ist.

Branchenexperten und Verbände raten in diesem Zusammenhang oft zu Split-Wärmepumpen, wenn eine konstante Frostsicherheit nicht garantiert werden kann. In einer Diskussion berichteten Installateure, dass sie bei geplanten Monoblocks (Panasonic 5 kW) den Kunden eher zu Split-Geräten rieten – mit der Begründung, dass im Falle eines Defekts im Winter der Wasserkreis einfrieren und den Wärmetauscher zum Platzen bringen könnte. Diese Einschätzung teilen viele Fachleute: Ein im Freien aufgestellter Monoblock erfordert zusätzliche Schutzmaßnahmen (Glykol, Heizband, Entleerungseinrichtungen), um das Risiko eines Durchflussverlusts bei Frost abzufedern.

Der Bundesverband Wärmepumpe empfiehlt in seinen Unterlagen, Monoblock-Geräte entweder mit Frostschutzmittel im Heizkreis zu betreiben oder über einen externen Plattenwärmetauscher vom Gebäudeheizkreis zu trennen, falls längere Stromausfälle in sehr kalten Regionen ein Thema sind. Auch VDI-Richtlinien (z. B. VDI 4645 für Wärmepumpenanlagen) fordern Planer auf, einen Minimalumlauf sicherzustellen und entsprechende Komponenten vorzusehen. Einige Hersteller – etwa Mitsubishi mit der Ecodan-Reihe – bieten zudem interne Backups: eingebaute Heizungspatronen oder automatisierte Entleerungen, die aktiviert werden, wenn die Temperatur im Gerät zu tief fällt. Dennoch ersetzen solche Maßnahmen nicht die grundsätzliche Einhaltung des Mindestvolumenstroms im Betrieb.

Hersteller haben in ihren Service-Dokumentationen oft weitere Tipps. So zeigt eine Analyse des Abtauvorgangs einer Panasonic-Wärmepumpe, dass die interne Steuerung bei beginnender Vereisung die Pumpe auf Vollgas schaltet, um mit etwa 25–30 L/min möglichst schnell abzutauen. Das bestätigt: Geräteseitig wird alles getan, um mit erhöhtem Durchfluss Schäden vorzubeugen. Fachverbände wie der BWP raten Installateuren, den Kunden die Wichtigkeit des Volumenstroms zu erklären und insbesondere bei Umrüstungen von bestehenden Heizsystemen (z. B. von Gas auf WP) auf ausreichend dimensionierte Pumpen und offene Thermostate zu achten.

Abschließend lässt sich sagen: Die Expertenmeinung ist einhellig, dass ein stabiler, nicht zu niedriger Wasserdurchsatz Grundvoraussetzung für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit einer Wärmepumpe ist – ein Aspekt, der in Beratungen und Herstellerunterlagen immer wieder betont wird.

8. Beispiele und Fallstudien

Reale Schadensfälle und praktische Erfahrungen illustrieren die Risiken eindrücklich. Ein Beispiel ist die bereits erwähnte Pool-Wärmepumpe, die nach nur fünf Betriebstagen durch Frost zerstört wurde, weil man sie im Winter mit Wasser gefüllt stehen ließ. Hier zeigte sich drastisch, was passiert, wenn der Durchfluss (in dem Fall auf null, weil Anlage aus und voll Wasser) nicht sichergestellt ist: Das Restwasser fror durch, dehnte sich aus und sprengte den Plattenwärmetauscher. Das austretende Gemisch aus Wasser und Kältemittel verursachte einen Totalschaden – die Reparaturkosten standen in keinem Verhältnis zum Neupreis. Dieses Beispiel unterstreicht die Wichtigkeit, im Zweifel zu entleeren oder zu frostschützen, wenn der Wasserkreislauf der Wärmepumpe im Freien steht.

Ein anderes Beispiel lieferte eine Forendiskussion zu einer Wolf CHA Monoblock: Der Nutzer berichtete von einem Fehler „Abtauvolumenstrom zu gering“ nach etwa 20 Monaten Laufzeit. Die Wärmepumpe schaltete bei winterlichen Temperaturen plötzlich ab. Als Ursache stellte sich ein schleichend verschmutzter Filter heraus, der den Durchfluss auf ca. 26 L/min begrenzt hatte – knapp unter der Herstellervorgabe. Nach Reinigung der beiden verbauten Schmutzfänger lief die Anlage wieder störungsfrei. Aus diesem Fall kann man lernen, dass Wartung und Überwachung entscheidend sind: Schon eine kleine Durchflussunterschreitung kann im Abtaubetrieb kritisch werden, die sich aber durch einfache Maßnahmen beheben lässt. Für den Betreiber bedeutete der Vorfall einen kurzfristigen Heizungsausfall – glücklicherweise ohne Folgeschaden, aber mit der Erkenntnis, wie wichtig ein sauberer Volumenstrom ist.

Auch Leistungsprobleme in Bestandsgebäuden lassen sich oft auf Volumenstrommängel zurückführen. In einem dokumentierten Fall in Österreich wurde eine neue Mitsubishi-Zubadan-Wärmepumpe installiert, doch das Haus wurde nicht warm und der Heizstab sprang übermäßig an. Nach einiger Diagnose stellte sich heraus, dass der Durchfluss durch viele Heizkreise (28 Stück) mit hoher Spreizung erfolgte – das System war nicht optimal abgeglichen, und die Wärmepumpe fuhr ständig an ihre Grenzen. Hier half letztlich eine Anpassung der Pumpenleistung und die Optimierung der Heizkurve, um die Spreizung zu reduzieren und den Volumenstrom anzuheben, sodass die Wärmepumpe effizienter modulieren konnte. Der Fall zeigte: In Altbauten mit vielen Radiatoren und möglicherweise eng dimensionierten Leitungen muss besonders darauf geachtet werden, den benötigten Volumenstrom (ggf. über einen Puffer oder durch geöffnete Durchflussventile) bereitzustellen, sonst sinkt die Leistung spürbar.

Abschließend sind in der Fachwelt einige Best-Practice-Learnings etabliert:

- Regelmäßige Inspektion: Betreiber sollten vor und nach der Heizsaison den Durchfluss prüfen (z.B. per Manometer-Druckverlustmessung über dem Wärmetauscher oder anhand der Spreizung). Frühzeitiges Erkennen von sinkendem Durchfluss (etwa durch Filterverschmutzung) kann Schäden verhindern.

- Dokumentierte Fälle nutzen: Installateure tauschen sich auf Plattformen wie HaustechnikDialog über Lösungen aus – beispielsweise wurde dort ein Fall geteilt, wo ein zu gering dimensionierter Heizkreispumpenkopf das Problem war. Die Lösung war die Nachrüstung einer stärkeren Pumpe, um den geforderten Volumenstrom zu erzielen. Solche Erfahrungen helfen, ähnliche Fehler bei neuen Anlagen zu vermeiden.

- Herstellerempfehlungen befolgen: Viele Schäden – wie der geplatzte Wärmetauscher – wären vermeidbar gewesen, wenn die Bedienhinweise (Entleerung bei Frost, Mindestumlauf einhalten) beachtet worden wären. Die Fallstudien dienen daher auch als Mahnung, die Vorgaben ernst zu nehmen.

9. Fazit

Ein zu geringer Wasserdurchfluss stellt für Monoblock-Wärmepumpen ein ernstzunehmendes Problem dar. Die analysierten Risiken reichen von Effizienzverlusten über mechanische Schäden bis hin zu kompletten Ausfällen durch Frost. Zum Glück lassen sich diese Risiken mit guter Planung, ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen und laufender Überwachung deutlich reduzieren. Die behandelten Praxisbeispiele zeigen, dass Achtsamkeit beim Volumenstrom sich direkt in höherer Betriebssicherheit und längerer Lebensdauer der Wärmepumpe auszahlt – und teure Folgeschäden vermieden werden können.

10. Quellenangaben

Die Ausführungen stützen sich auf aktuelle Fachartikel, Herstellerdokumentationen und Erfahrungen aus Forenbeiträgen (2022–2025), u. a. von HaustechnikDialog, Herstellerseiten (Chofu, Panasonic, Mitsubishi, Wolf), dem Bundesverband Wärmepumpe sowiePraxisberichten von Installateuren und Endanwendern.

- https://japan-waermepumpe.at/wp-content/uploads/2024/12/Chofu-Anleitung-R32-2025-3.pdf?__hstc=129922515.2f3f33a24b44870ec4a577029c49e44b.1744416000041.1744416000042.1744416000043.1&__hssc=129922515.1.1744416000044&__hsfp=1721781979

- Energie Solutions: The Consequences of Low Flow Rates in an Air Source Heat Pump

- https://energiesolutions.co.uk/the-consequences-of-low-flow-rates-in-an-air-source-heat-pump/

- Dieser Blogbeitrag behandelt die Folgen von zu geringen Durchflussraten in Luftwärmepumpen, einschließlich erhöhtem Energieverbrauch, kalten Wohnräumen, höheren Reparaturkosten und Systemausfällen.

- h2x Engineering: Pipe Sizing for Heat Pump Systems (Includes a Worked Example)

- https://www.h2xengineering.com/blogs/pipe-sizing-for-heat-pump-systems-worked-example/

- Dieser Artikel erklärt, wie die richtige Rohrdimensionierung für Wärmepumpensysteme entscheidend ist und welche Probleme bei falsch dimensionierten Rohren auftreten können.

- Wolf Heiztechnik: Heat pumps: Monoblock or split?

- https://www.wolf.eu/en-de/advisor/heat-pump-monoblock-or-split

- Vergleicht Monoblock- und Split-Wärmepumpen und diskutiert die Vor- und Nachteile beider Bauarten.

- GreenBuildingAdvisor: Monoblock freeze protection valve

- https://www.greenbuildingadvisor.com/question/monoblock-freeze-protection-valve

- Diskutiert Frostschutzmaßnahmen für Monoblock-Wärmepumpen, insbesondere Ventile zum Schutz vor dem Einfrieren.

- Vaillant: aroTHERM - Vaillant

- https://www.vaillant.co.uk/product-images/0020217827-03.pdf.pdf

- Produktbeschreibung der aroTHERM Wärmepumpe von Vaillant. Enthält auch Informationen zum Durchfluss.